|

|

Val et Plateau Mont-de-Lacaune |

|

|

|

||

|

La communauté de

communes Val et Plateau Mont-de-Lacaune est une structure

intercommunale française, située dans le

département du Tarn.

Elle a été créée le 22 décembre 1999. |

|

|

D'or, à un glaive et une colombe essorante contournée tenant un rameau dans son bec et brochant sur le glaive, le tout au naturel, au chef d'azur chargé de trois fleurs de lys du champ. La mode de l'héraldique communale revient dans les années 40 et une circulaire préfectorale du 24 mai 1943 invite les maires à adopter un blason. A Vabre, cette circulaire est restée sans suite. En fait, le blason non officiel dit « Du glaive et de la colombe » a pour origine une demande de la chambre de métiers d'Albi d'août 1957, à laquelle la mairie de Vabre répond en envoyant la carte postale représentant les armoiries à « la colombe » qui furent depuis adoptées officieusement sans tenir compte du premier blason du XVIIe siècle parfaitement ignoré de la population. |

Enclavé dans

les monts de Lacaune, Vabre est un bourg traversé par le Gijou,

rivière de montagne qui se jette dans l'Agout. Le nom VABRE signifie en Langue d’oc : vallée profonde, ravin. Enclavée, ses accès souvent bloqués par la neige, avant que ne se développe le réseau routier, Vabre fut longtemps desservie par un tortillard, petit train à vapeur qui reliait Castres à Lacaune. Ce village de montagne est marqué par deux grands épisodes de l'histoire : Le protestantisme La Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale |

|

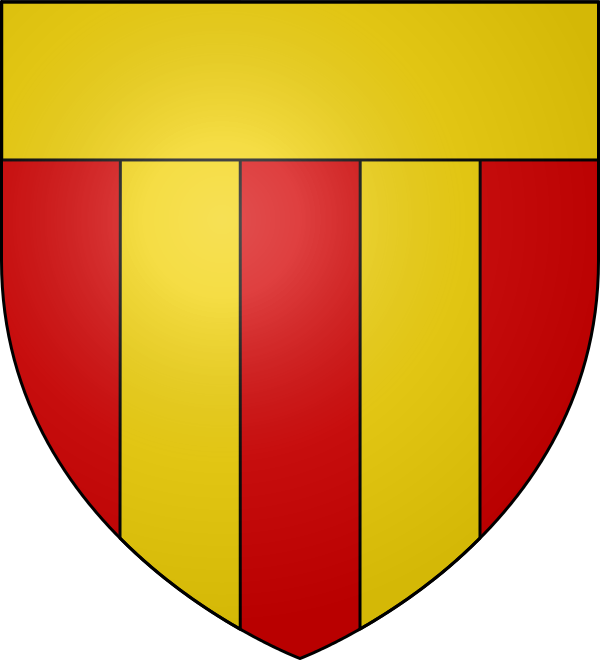

De gueules aux deux pals d'or, au chef du même. Blason de l'Armorial Général de 1696 |

||

|

Castelnau de

Brassac est une commune rurale composée de nombreux

éleveurs et agriculteurs et de groupements forestiers. La maison de la forêt de Montagnol a d'ailleurs été réalisé sur la commune. C’est un ouvrage en bois octogonal, construit à l’ancienne avec une couverture de bardeau en châtaignier, accessible au public toute l’année. A l’intérieur sont exposés des panneaux pédagogiques sur la flore, la faune, le patrimoine et l’histoire de la forêt de Montagnol. Castelnau de Brassac est une commune qui préserve encore ses forêts et ses élevages pour offrir à ses résidents un cadre de vie agréable et naturel. |

|

| Saint-Pierre-de-Trivisy (627 h) Sant Pèire de Trevisi  http://www.st-pierre-trivisy.fr/ |

Taillé émanché d'azur et d'argent. Armorial Général de France, Charles D'Hozier (édit de 1696) 15e volume, Languedoc, 2e partie. |

Le hameau de Sénégats domine le Gijou et par cette situation privilégiée est rapidement devenu un lieu fortifié. C'est un habitat très ancien dont le premier donjon fut construit vers 1120 puis agrandi pour protéger la population lors de la guerre de cent ans contre les Anglais et les compagnies de brigands issues de cette guerre. Du premier donjon les fortifications s'organisèrent pour former un château médiéval. En 1789, la communauté porte le nom de Sénégats ou Sénégats-et-Trivisy; elle appartient à la sénéchaussée de Castres. Sur le plan religieux, elle appartient au diocèse de Castres. En 1790 est créée la commune de Sénégats ou Saint-Pierre-de-Trivisy. En l'an X, la commune est appelée Saint-Pierre-de-Trivisy-et-Sénégats. En 1896, la commune prend le nom de Saint-Pierre-de-Trivisy. |

| Lacaze (301 h) La Casa http://www.lacaze-tarn.com/ |

D'or au pal bretessé de sable. |

1595 : Le château de Lacaze passa aux mains des marquis

de Malauze et c’est pour eux qu’au XVIIème siècle, il fut érigé en

comté. Ce château, initialement construit sur un éperon que contourne le

Gijou, fut reconstruit en partie par la famille Malauze. Il est

actuellement en cours de rénovation et sera réhabilité en centre

d’échange culturel. La communauté de Lacaze de Sénégas faisait partie de la sénéchaussée de Castres et du diocèse de Castres. Les anciennes paroisses étaient : Notre-Dame de Lacaze, Saint-Jean del Frech, Saint-Michel de Léon, Saint-Pierre de Combejac, Saint-Sever de Lacaze. En 1790, la commune de Lacaze est rattachée au canton de Viane et au district de Lacaune. En l'an X, la commune passe dans le canton de Vabre et ne subsistent que trois paroisses : Notre-Dame de Lacaze, Saint-Jean del Frech, Saint-Pierre de Combejac. La paroisse de Saint-Michel de Léon sera rétablie le 24 mai 1849. 1818 : le hameau du Pujol passe de Viane à Lacaze. La limite est fixée au Gijou. 1838 : Projet de fusion des communes de Massuguiès, Saint Salvi de Carcavès et du hameau de Fraissinel, commune de Lacaze. 1963 : le hameau de Fraissinel faisant partie de la paroisse de Saint-Paul de Massuguiès est cédé à la commune du Masnau-Massuguiès |

| Le Masnau-Massuguiès (295 h) |

D'azur aux deux pals d'or. Devise: « Sub Tegmine Cedri » (Sous la protection du Cèdre). |

Elle fut d'abord Massuguiès, puis Le Masnau de 1873 à 1920, enfin Le Masnau-Massuguiès. |

| Ferrières (142 h) |  D'argent au pal flambloyant de gueules. |

Au

XVIe siècle, alors que Messire Guilhot de Ferrières, chef

des Huguenots, était accusé par les papistes d'avoir des

relations avec Satan, les consuls de Ferrières ou de Vabre

s'adressèrent au malin pour qu'il construise un pont à

Thessauliès. Le Diable a peu d'imagination : il réclama

l'âme du premier qui passerait sur l'ouvrage. Guilhot avait voyagé et il conseilla aux consuls d'accepter. « Nous y feront passer l'ane du meunier de Record. » Les consuls en rirent beaucoup, dans l'alcove. Leurs épouses le confièrent à toutes leurs amies. Lucifer qui arrivait, les poches gonflées de rochers pour établir le pont, entendit les bavardes. Courroucé, il vida ses poches sur la pente et pris congé des Sidobriens. Les cailloux roulèrent, en éboulis, et formèrent la "poutsado dal Diablé" (la poche du Diable). |

| Saint-Salvi-de-Carcavès (87 h) http://www.saint-salvi-carcaves.fr/ |

D'or au chef-barre de sable. |

Si

aujourd’hui le nom est bien fixé, les origines de Saint

Salvi de Carcavès se perdent dans la nuit des temps.

Froid et humidité donnent naissance à une végétation abondante sur un paysage très verdoyant : chêne, hêtre, frêne, châtaignier, buis, houx, genêt, fougère, bruyère tapissent les espaces non cultivés. |

| Le Margnès (47 h) |

pas d'emblème connu |

1789 :

communauté du Margnès-d'Anglès,

sénéchaussée de Carcassonne, diocèse de

Saint-Pons; communauté du Margnès-de-Brassac,

sénéchaussée de Castres, diocèse de Castres. La paroisse du Margnès-d'Anglès est Sainte-Madeleine de la Grange. Loi du 17 juin 1846 : fusion des communes du Margnès-d'Anglès et du Margnès-de-Brassac. |

|

Les illustrations sont des

photographies de l'auteur ou proviennent des sites indiqués

sur la page ou de http://www.armorialdefrance.fr.

|

||