Pays d'Entrevaux

..

..

.

|

|

Pays d'Entrevaux

|

|

|

.. .. . |

||

|

La communauté de communes du Pays d'Entrevaux a été créé le 31 décembre 2008 par arrêté préfectoral sur la base des six communes composant le SIVOM d'Entrevaux. |

|

Le logo a été validé le 16 janvier 2017. La charte graphique a été élaborée par Oyopi. http://ccapv.fr/ |

La communauté de communes Alpes Provence Verdon - Sources de Lumière a été créée au 1er

janvier 2017 par arrêté préfectoral du 24 novembre

2016. Elle est formée par fusion de la communauté de

communes du Moyen Verdon, de la communauté de communes du Haut-Verdon Val d'Allos, de la communauté de communes du Pays d'Entrevaux, de la communauté de communes du Teillon et de la communauté de communes Terres de Lumière. La CCAPV c’est 41 communes et 11 500 habitants. |

|

. |

||

D’azur à un pont d’or entre deux rochers d’argent, mouvants des deux flancs de l’écu, et une rivière du même, coulant sous le pont. |

Sous l'Empire

romain, une cité gallo-romaine s’appelait Glanate et

était installée sur la rive droite du Var. Glanate

était située au carrefour des routes de la voie

prétorienne reliant Cemenelum (Cimiez) à Apt. De la

période de présence romaine datent quelques vestiges,

dont une nécropole autour de la cathédrale antique

Notre-Dame-de-la-Seds (actuel hôpital). Glanate est chef-lieu d’une civitas s’étendant dans la vallée du Haut-Var. Elle s’agrandit au IVe siècle de la civitas voisine de Briançonnet pour contrôler le Haut-Var et la vallée de l’Estéron. Ce ressort devient celui de l’évêché de Glandèves, puis d’Entrevaux La cité épiscopale, évêché dès le Ve siècle, porte le nom de la Sedz (civitas sedis, « la ville du siège [de l'évêque] », en latin) tandis qu’à 1 km en amont se préfigure la ville d’Entrevaux. Le site, plus facilement défendable que celui de Glandèves et moins exposé aux crues du Var, est occupé au XIe siècle (la plus ancienne mention, Interrivos, date de 10403). Certains auteurs placent la destruction de Glandèves par les Sarrasins au VIIIe siècle; le transfert de la ville a lieu à partir du Xe siècle, la ville se transfère sur la rive gauche du fleuve et s’installe sur la terrasse rocheuse dominant le Var. Fief des barons de Glandevès, elle voit son sort définitivement lié au royaume de France avec le rattachement de la Provence à la France à la fin du XVe siècle. La commune du Plan-de-Puget, 75 habitants au recensement de 1800, est réunie à Entrevaux entre 1801 et 1806 |

|

Armorial Général de France, Charles D'Hozier (édition de 1696) 30e volume, Provence, page 1978. |

||

Les écussons et logos représentant le village préfèrent insister sur la porte fortifiée d'entrée de la ville. |

||

La ville pavoise avec les couleurs bleu et jaune. |

||

Armorial Général de France, Charles D'Hozier (édition de 1696) 30e volume, Provence, page 1976. |

La localité

apparaît pour la première fois dans les chartes vers

12002. Le nom vient d’une source salée située dans

le lit du Var. Au Moyen Âge, un second village était occupé sur le territoire de la commune, à La Bastide, et formait une communauté indépendante. Fortement dépeuplée par la crise du XIVe siècle (Peste noire et guerre de Cent Ans), elle est annexée par celle de Sausses au XVe siècle. Les deux villages étaient des fiefs des Pontevès. Jusqu’en 1245, la communauté de Sausses relevait de la baillie d’Outre-Siagne, circonscription administrative du comté de Provence. Celle-ci est ensuite démembrée en plusieurs circonscriptions plus petites, et après une période de stabilisation, on sait qu’en 1264 Sausses faisait partie de la viguerie de Puget-Théniers. Enfin, les deux paroisses de Sausses et de la Bastide relevaient de l’abbaye Saint-Dalmas de Pedona (aujourd’hui à Borgo San Dalmazzo). La mort de la reine Jeanne Ire ouvre une crise de succession à la tête du comté de Provence, les villes de l’Union d'Aix (1382-1387) soutenant Charles de Duras contre Louis Ier d'Anjou. Les trois co-seigneurs de Sausses, Guigon de Roumoules, Eustache Isnard et Bertrand Giraud, soutiennent tous trois le duc d’Anjou dès le printemps 1382, ce soutien étant conditionné à la participation du duc à l’expédition de secours à la reine. Le village de Sausses est néanmoins conquis par le parti angevin au début de la guerre (avant 1385) |

|

| Castellet-lès-Sausses (132 h) Castelet de Saussas  |

De gueules à trois tours d'argent, maçonnées de sable, accompagnées en pointe d'une fleur de lys d'or, avec cette inscription autour : CASTELET en lettres de sable. dessin moderne |

La

présence d’une source salée est à

l’origine du nom Castelletum de Salsis qui deviendra Les Sausses.. Le fief de

Castellet-lès-Sausses était très morcelé.

Il fut néanmoins érigé en marquisat avec Aurent

pour Gaspard de Gueidan. |

Armorial Général de France, Charles D'Hozier (édition de 1696) 30e volume, Provence, page 1091. dessin d'origine |

||

| Saint-Pierre (97 h) |

Fascé d'or et de gueules, à deux clefs d'argent passées en sautoir brochant sur le tout. Armorial Général de France, Charles D'Hozier (édit de 1696) 30e volume, Provence, 2ème partie, page 1978. Les clefs sont l'emblème de St Pierre |

Le

village de Saint-Pierre était dans les temps anciens construit

sur une hauteur un peu plus au nord de l’emplacement actuel et

portait le nom de Puget-Figette (les fondateurs venant semble-t-il de

Puget-Théniers). Les nombreuses guerres civiles qui

ébranlèrent la Provence causèrent la destruction

de ce village dont il ne reste que les ruines d’un château

et d’une chapelle. Les habitants commencèrent alors (1620)

à s’installer directement sur leurs terres en y

construisant des maisons, ils donnèrent de cette façon

naissance à Saint-Pierre-Figette que l’on nomme

aujourd’hui Saint-Pierre. Il faut également signaler que le village se trouvait à la frontière de la Sardaigne et que l’on trouve en certains endroits des bornes portant d’un côté la fleur de Lys, de l’autre les armoiries sardes. À la fin de l’Ancien Régime, Saint-Pierre est rattachée à la viguerie d’Annot et le hameau de Besseuges, qui faisait partie de la communauté, est réuni à celle de La Penne en 1760. Le fief appartient aux d’Arquier (XVIIe siècle) puis aux Rasque jusqu’à la Révolution. Durant la Révolution française, la commune reprend son ancien nom de Puget-Figette. |

| Val-de-Chalvagne (88 h) http://www.val-de-chalvagne.fr/blog/ |

De gueules au château de trois tours d’or posé en perspective chargé en pointe d’une fusée d’argent brochante, à l’aigle d’azur, la poitrine surchargée de la lettre capitale V d’or et brochant sur le tout en pointe. Le blason de la nouvelle commune emprunte des éléments aux trois villages: le chateau pour Castellet-Saint-Cassien, le fond de gueules et la fusée d'argent pour Montblanc, l'aigle pour Villevieille. |

La

commune résulte de la fusion des communes de

Castellet-Saint-Cassien, Montblanc et Villevieille en 1973 : elle prend

alors le nom de Val-de-Chalvagne. Castellet-Saint-Cassien apparaît pour la première fois dans les chartes en 1043, sous différents noms : Mosterium de Sancto Honorato (« couvent Saint-Honorat ») et Castelletum S. Cassiani (XIIIe siècle). Il tire son nom du château des Glandevès (seigneurs du lieu à partir de 1231 et jusqu’à la Révolution). Selon Ernest Nègre, le nom apparaît vers 1200, sous le nom de Castelleto, qui signifie en occitan petit village fortifié. Lorsqu’il en est fait don à l’abbaye Saint-Victor de Marseille en 1043, avec le château d’Amirat, un moulin est déjà installé. Déserté en 1471 après la crise du XIVe siècle (Peste noire et guerre de Cent Ans), il compte 75 habitants en 1765. |

De gueules à une montagne d'argent. Armorial Général de France, Charles D'Hozier (édition de 1696) 30e volume, Provence, page 1982. |

Montblanc apparaît pour la première fois dans les chartes

vers 1200 (Monte Albo). La communauté comptait 5 feux en

1471 et 155 habitants en 1765. |

|

D'azur à un bourg d'or surmonté d'une aigle du même Armorial Général de France, Charles D'Hozier (édition de 1696) 30e volume, Provence, page 1975. |

Villevieille apparaît pour la première fois dans les chartes en 1137, sous le même nom (Villa Vetus). La communauté a occupé plusieurs sites successivement : tout d’abord, à l’âge du fer, la colline où se trouve la chapelle Saint-Nicolas accueille l’habitat. À l’époque gallo-romaine, il descend du côté Est de ce sommet, au lieu-dit Fontantige, avant de revenir au Moyen Âge sur la colline. Enfin, à la fin du Moyen Âge, la communauté recrée son village au pied de la colline, mais du côté ouest. | |

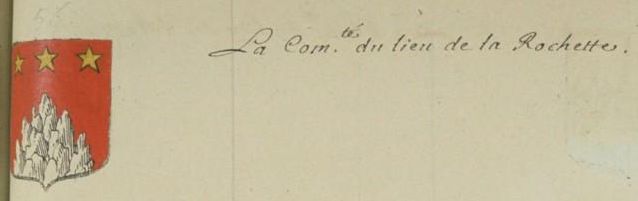

| La Rochette (66 h) La Rouquetto  https://www.larochette04.fr/ |

De gueules à un rocher d'argent, surmonté de trois étoiles d'or, rangées en chef. Armorial Général de France, Charles D'Hozier (édition de 1696) 30e volume, Provence, page 1979. Les trois étoiles jaunes représentent le chef, car La Rochette était le chef-lieu du Val de Chanan. Le rocher représente l'endroit autour duquel le village a été construit. Les rayures noires et rouges représentent l'appartenance du village au comté de Provence. |

La Rochette

était parfois appelée La Rochette-Chanan ; le Val de

Chanan, aujourd'hui divisé par les limites

départementales des Alpes Maritimes et des Alpes de

Haute-Provence, faisait autrefois partie du comté de Provence.

Jusqu’en 1245, la communauté de La Rochette relevait de la

baillie d’Outre-Siagne, circonscription administrative du

comté de Provence. Celle-ci est ensuite démembrée

en plusieurs circonscriptions plus petites, et après une

période de stabilisation, on sait qu’en 1264 La Rochette

faisait partie de la viguerie de Puget-Théniers. C’est

également aux XIIe et XIIIe siècles qu’une

importante donation permet à l’abbaye de Lérins

d’établir un prieuré, le prieuré

Saint-Saturnin. L’abbaye Saint-Victor de Marseille

possédait aussi un prieuré à La Rochette |

|

Les illustrations sont des

photographies de l'auteur ou proviennent des sites indiqués

sur la page ainsi que de http://www.beniguane.com/

|

||