La Motte-du-Caire - Turriers

|

|

La Motte-du-Caire - Turriers

|

|

|

|

||

|

La communauté de

communes provient de l’un des plus anciens EPCI du

département, le SIVOM de La Motte-Turriers fondé en 1962. |

|

|

||

|

La communauté de communes de La Motte du Caire - Turriers a été créée le 31/12/2008. Le 1er janvier 2014, Curbans et Thèze rejoignent la communauté de communes. Le 1er janvier 2016, Bellaffaire rejoint la communauté de communes. Curbans et Claret rejoignent la communauté d'agglomération Gap-Tallard-Durance |

|

https://www.sisteronais-buech.fr/ |

Le

14 novembre 2016 a été fondée la Communauté

de Communes du Sisteronais-Buëch issue de la fusion de

2 Communautés de Communes des Alpes-de-Haute-Provence (Sisteronais, La Motte-du-Caire - Turriers) et de 5 Communautés de Communes des Hautes-Alpes (Interdépartementale des Baronnies, Laragnais, Ribiers-Val de Méouge, Serrois et Vallée de l'Oule) La communauté de communes est composée de 60 communes (21 communes des Alpes-de-Haute-Provence, 36 communes des Hautes-Alpes et 3 communes de la Drôme) |

|

. |

||

D’azur à une montagne d’or, au pied de laquelle coule une rivière d’argent. |

La localité

apparaît pour la première fois dans les chartes en 1168,

mais une motte castrale est élevée au xie siècle.

La communauté relevait de la baillie de Sisteron . Pendant les guerres de religion, les Ligueurs occupent le village en 1585. |

|

| Le-Caire (64 h) Lou Cairé |

De sinople à un bourg composé d’une église et de plusieurs maisons d’argent, essorées et ajourées de sable, senestré d’un grand rocher d’argent du milieu duquel sort une rivière du même, coulant entre le bourg et le rocher, au chef d’argent chargé des mots «LE CAIRE» en caractères de sable. |

En dessous du

site de l’ancien castrum, un cimetière gallo-romain, aux

tombes aménagées avec des tegulae, a été

mis au jour. L’ancien village se trouvait quelques dizaines de

mètres au-dessus, à l’emplacement du

cimetière. Le village s’est déplacé en amont

dans les derniers siècles du Moyen Âge ou à la

Renaissance. Le village tire son nom de son emplacement à côté (oou cairé) d'une montagne taillée à pic. Un exode rural massif se produit de 1836 à 1901, la population passant de 260 à 143 h. |

Le dessin actuel du bason mets le village à droite de la montagne, surement pour se démarquer du blason de Faucon-du-Caire. |

||

| La

localité apparaît pour la première fois dans les

chartes en 1058 (Falconem), nom dérivé d’un nom

de personne germanique. Elle appartenait à l’abbaye

Saint-Victor de Marseille. La seigneurie est donnée aux

Glandevès en 1423, qui la conservent jusqu’au xvie

siècle. Les Bouchet sont ensuite les seigneurs du lieu

jusqu’à la Révolution française |

||

Le blason affiché sur la mairie du village diffère par certaines coukeurs. |

||

| Clamensane (176 h) Clamensano http://clamensane.fr/ |

|

La localité est cependant signalée dans les chartes antérieurement, en 1183, avec la mention du prieuré dépendant de l’abbaye de l'Ile-Barbe et de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem. La communauté relevait de la viguerie de Sisteron. |

Lartigue dit : de gueules à un coeur d'argent, accompagné de deux croisettes pattées d'or posées en bande, et de deux étoiles du même posées en barre |

||

| Melve (110 h) Mèuva |

De gueules à une fasce d'argent, chargée du mot MELVE de sable, accompagnée en chef de deux étoiles d'or et en pointe d'un croissant du même |

La

localité apparaît pour la première fois dans les

chartes au xiiie siècle1 (Melva). Le centre du village, dont

l’église paroissiale, était situé au Serre,

actuellement un hameau, avant que les guerres de religion ne saccagent

l’église. Le centre de la communauté se

déplace alors au hameau de Luéry (actuel village). La communauté relevait de la baillie de Sisteron et l’église paroissiale de l’évêque de Gap, qui percevait les revenus de l’église. Le fief dépend de la famille d'Agoult au xive siècle, puis des Périnet au xviiie siècle. |

| Thèze (230 h) |

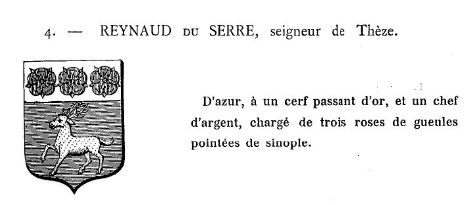

D'azur à un cerf passant d'or senestré de deux lettres T et H d'argent, au chef d'argent chargé de trois roses de gueule, pointées de sinople Ce blason était une brisure du blason du seigneur du village en 1696: Reynaud du Serre  Ce sont des armes parlantes: un cerf pour la famille Serre. |

La localité apparaît pour la première fois dans les chartes au xiiie siècle. Les familles qui possèdent le fief sont successivement les Laveno (xiiie et xive siècles), les d’Agoult du xive siècle au xvie siècle, les de Serre au xviie siècle et enfin les d’Inguimbert au xviiie siècle. Thèze relevait de la baillie de Sisteron et de l’évêché de Gap. |

| Curbans | voir Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance | |

| Turriers (325 h) https://www.turriers.net/ |

D'azur à une tour maçonnée de sable Les armes de cette commune sont parlantes, et rapellent une ancienne tour construite sur une hauteur qui dominait le village et dont il reste encore les fondations. |

La

localité apparaît pour la première fois dans les

chartes en 1050 (Turrias). Le fief appartient d’abord aux

Vintimille (xive siècle-xvie siècle), puis aux

d’Hugues du xviie siècle à la Révolution.

Les deux églises Sainte-Marie et Saint-Geniès relevaient

de l’abbaye Saint-Victor de Marseille qui nommaient les prieurs

desservants et percevaient les revenus attachés à ces

églises. La communauté relevait de la baillie de

Sisteron |

| Sigoyer (104 h) Sigouyer http://www.mairie-sigoyer04.fr/ |

De gueules à une tour pavillonnée d'or, maçonnée de sable. Les armes de ce village sont celles de la famille de Laidet qui, dès le XVème siècle, posséda cette terre. Pierre de Laidet, premier consul d'Aix et procureur du pays en 1719, la fit ériger en marquisat en septembre de ladite année. |

La

localité apparaît pour la première fois dans les

chartes au XIIIe siècle (Cigoerium). Le fief est donné

en 1271 par le comte de Provence aux évêques de Gap.

La seigneurie est ensuite détenue par les Laveno (xiiie

siècle), les Roux (xvie ‑ xviie siècle), et

enfin les Laidet ou Leydet, du xve siècle à la

Révolution française). L’abbaye d'Aniane et

l’abbaye de Cluny possédaient chacune un prieuré.

Administrativement, la communauté villageoise dépendait

de la baillie de Sisteron. Le fief de Sigoyer-Malpoil est érigé en marquisat avec Beynes pour Pierre de Laidet en 1719. À la veille de la Révolution française, le domaine du château faisait 150 ha, soit environ 10 % de la commune, et parmi les meilleures terres. |

| Claret | voir Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance | |

| Bayons (183 h) Bayoun http://communedebayons.wix.com/commune-de-bayons |

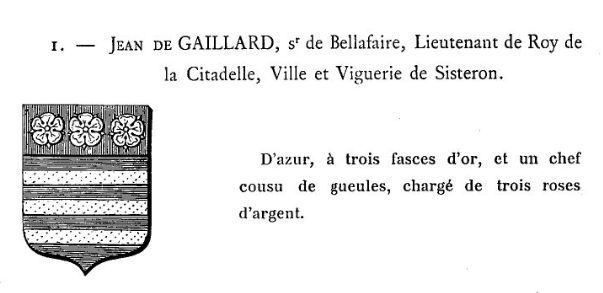

D'azur, à une fasce d'argent, chargée du mot BAYONS, en caractère de sable, surmontée d'une autre fasce d'argent, et, accompagné en pointe de deux étoiles d'or. Les fasces viennent des armoiries des Gaillard, dont une branche posséda longtemps le seigneurie.  d'azur, à trois fasces d'or, au chef cousu de gueules, chargé de trois roses d'argent. |

Le

village de Bayons, du patois provençal "bayasse" qui veut dire

bruyère. La commune de Bayons avec ses 12500 hectares

composée, depuis 1973, des quatre anciennes communes d'Astoin, de Bayons,

d'Esparron la Bâtie et de Reynier est l'une des communes les plus

étendues du département des Alpes de Haute Provence. Bayons est citée vers 1200, sous la forme Baions. La communauté est dotée d’un consulat en 1233. Elle était la plus importante communauté de la viguerie de Sisteron. Les deux églises et leurs revenus appartenaient à l’abbaye de l'Ile-Barbe de Lyon, dont la plus ancienne, l’église de Notre-Dame-de-Nazareth, était située dans le vallon de la Clastre, probablement site d’implantation haut-médiéval du village Astoin Les comtes de Provence sont seigneurs d’Astoin, suivis aux xive et xve siècle par les Ayrole et Ancelle (coseigneurs de Dromon en 1385). Lors de la crise ouverte par la mort de la reine Jeanne Ire, Raoux Ancelle, seigneur d’Astoin, soutient Charles de Duras contre Louis Ier d'Anjou. Le ralliement de Sisteron à la cause angevine, en novembre 1385, entraîne son changement d’engagement, et il prête hommage dès le 30 novembre. Le castrum d’Astoin se trouvait à proximité du chemin muletier reliant Bayons à Turriers. Astoin comptait 28 feux en 1315, et seulement 6 en 1471. C’est à cette époque que l’ancien site, situé sur la colline à 500 m environ du site actuel, et nommé Vière (ancien village en provençal), est abandonné au profit du site actuel. En 1765, il y avait 264 habitants. |

de gueules à deux épées d'argent, passées en sautoir, leurs gardes et poignées d'or |

Esparron-la-Bâtie Le village d’Esparron est cité dès 1200 (sous le nom de castrum Sparronis et Bastita). Il y avait deux communautés villageoises, et un seul fief tenu par un seigneur. Esparron-la-Bâtie est plus durement touchée par la crise du xive siècle (Peste noire et guerre de Cent Ans) que ses voisines, puisqu’elle passe de 74 feux en 1315 à 12 en 1471. En 1765, elle est peuplée de 205 habitants. Les comtes de Provence prélevaient un péage sur les troupeaux transhumants qui passaient par Esparron-la-Bâtie, et les seigneurs sont les Morier ou Mourier du xiiie au xviie siècle. L’église paroissiale est fortement endommagée à la fin des guerres de religion. En 1641, les travaux n’ayant toujours pas été fait, le seigneur d’Esparron est condamné à payer les deux tiers des travaux, le tiers restant revenant au prieur. |

|

d'azur, à une fasce d'argent, chargée du mot REYNIER , en caractères de sable, accompagnée en chef d'une étoile d'or, accostée de deux autres étoiles d'argent, et en pointe de deux croissants du même |

Reynier Reynier est signalé pour la première fois dans les chartes en 1232 (castrum de Rainieri). La communauté compte 25 feux en 1471, et 218 habitants en 1765. Cette ancien fief des évêques de Gap passe aux d’Abon du xve au xviie siècle, puis aux Boniface jusqu’à la Révolution. |

|

| Gigors (58 h) | Coupé, au 1er d'azur à deux chevrons d'or, accompagnés de trois besants d'argent, deux en chef et un en pointe ; et au 2ème d'or à un arbre arraché de sinople, fûté au naturel. Ces armes sont celles de la famille de Roux qui posséda cette terre. |

La

localité apparaît pour la première fois dans les

chartes en 1045 (Jugurnis), qui devient Gigornis en 1079. Un

prieuré avait été fondé, dépendant

de l’abbaye Saint-Victor de Marseille. Le fief de Gigors

était partagé entre le prieur et les seigneurs de

Turriers. Administrativement, la communauté relevait de la

baillie de Sisteron. |

| Nibles (43 h) http://www.foulonjm.com/htp-tour-nibles.html |

D’azur à une étoile d’or |

La localité apparaît pour la première fois dans les chartes sous le nom d’Umebellus, puis sous la forme Nibla seulement vers 1200. Elle appartient à l’ordre de Malte à partir du xiie siècle. Les églises du lieu, dont le prieuré d’Ulmebel relevaient de l’abbaye Saint-Victor de Marseille. Le fief est réuni au marquisat d’Oraison en 1588, puis passe à la famille André au XVIIe siècle, puis aux Arnaud au XVIIIe siècle. Outre ce fief, il existait un deuxième fief sur le territoire de la commune, à Antraix, orthographié aujourd’hui Entraix |

| Valavoire (43 h) |  De gueules à un sautoir d'or, accompagné de la lettre V d'argent, au flanc dextre et de la lettre L du même, au flanc senestre |

La localité est signalée pour la première fois dans les chartes en 1030. L’église Saint-Pierre relevait de l’abbaye Saint-Victor de Marseille aux xie et xiie siècles. La communauté relevait de la baillie de Sisteron. Durant la Révolution, le château est dévasté par les paysans, et le seigneur est dépouillé de ses réserves de grain en mars 1792 |

| Châteaufort (28 h) Castéou fouar |

D’azur au soleil d’or en chef, à l’étoile du même en cœur, au croissant d’argent en pointe, l’étoile accostée des lettres C et F capitales d’or |

La

localité apparaît pour la première fois dans les

chartes vers 1030, à l’époque où une motte

castrale est élevée. Elle était alors

déjà désignée comme de Castro Forti.

Très rapidement, les seigneurs, qui rendaient hommage aux comtes

de Provence, prennent le nom de leur fief (et s’intitulent

« de Châteaufort »). Leur château

était construit au sud du village, sur une petite

éminence. Une basse-cour était aménagée en

dessous, l’ensemble n’excédant pas les 100 m². Le prieuré ainsi que de vastes territoires relevaient de l’abbaye Saint-Victor de Marseille, qui en percevaient les revenus. Au xive siècle, les Châteaufort sont coseigneurs avec les Justas, les Valavoire, les Venterol et les Laveno. Quand un Laveno épouse Garsende de Justas, fille de Justas de Peipin, la part de seigneurie sur Châteaufort est incluse dans la dot. La communauté de Châteaufort absorbe au xve siècle les deux communautés du Castellet d’Entraix (11 feux en 1315) et de La Pène (20 feux en 1297), qui ne se sont pas relevées de la crise du xive siècle (Peste noire et guerre de Cent Ans). Durant la Révolution française, pour suivre le décret de la Convention du 25 vendémiaire an II invitant les communes ayant des noms pouvant rappeler les souvenirs de la royauté, de la féodalité ou des superstitions, à les remplacer par d'autres dénominations, la commune change de nom pour Rochefort, ou Rochefort-sur-Sasse |

| Bellaffaire (149 h) http://www.bellaffaire.fr/ |

De gueules à une fasce d'argent, chargée du mot BELLAFFAIRE de sable, et, accompagnée de trois étoiles d'argent, deux en chef et une en pointe.. |

Petite commune

rurale des Alpes-de-Haute-Provence, Bellaffaire est rattachée

depuis le 01 janvier 2016 à la Communauté de Communes de

La Motte du Caire-Turriers, après avoir fait parti de la Communauté de communes du Pays de Serre-Ponçon . La localité est citée pour la première fois dans les textes en 1113 (Belloafar). Son nom est formé des termes occitans bèl et afaire, signifiant belle propriété rurale. La localité, qui apparaît au début du XIIe siècle dans les chartes, est dotée d’un consulat au XIIIe siècle. La moitié du fief appartenait aux comtes de Provence. |

|

Les illustrations sont des

photographies de l'auteur, de http://armorialdefrance.fr/ , de http://blasons.canalblog.com/ ou proviennent des sites indiqués

sur la page.

|

||